電子部品の製作に欠かせない技術であるハンダ付け(漢字では「半田付け」と表記)。正しいハンダ付けによる接合を行うために、どんな道具を用意したら良いのでしょうか。

実はハンダ付けの際には、ハンダとハンダゴテ以外にも用意しておくと便利な道具があります。また道具の良し悪しによって、ハンダ付けの完成度も変わってきます。

ここでは正確なハンダ付けをするために必要な道具や、用途に合った選び方をご紹介します。

ハンダ付けに必要な道具

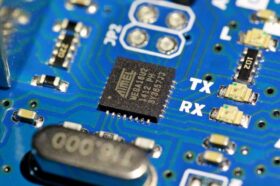

ハンダとは、スズと鉛を混ぜた金属で、低温で溶ける特徴を持ちます。近年では環境保全のため、有害な鉛を含まない(鉛フリー)の無鉛ハンダや、環境面に配慮されたハンダが使用されています。ハンダ付けが必要となるのは、電子部品に電気の通り道となる電子回路を設置するときです。

では、ハンダ付けを行うには、どのような工具や道具が必要なのでしょうか。

ハンダ

まず、ハンダの種類について説明します。ハンダにはいくつかの種類があります。具体的には、コイル状に巻かれた「糸ハンダ」や、粒状のハンダ合金と液体が混ざった「ハンダペースト(クリームハンダ)」、まっすぐなアイスクリームの棒のように平べったくつぶされた「棒ハンダ(板ハンダ)」があります。

ハンダの素材としては、鉛(Pb)を含まない無鉛ハンダと、鉛を含む共晶ハンダ(有鉛ハンダ)があります。共晶ハンダは、過去に廃棄された基板などが酸性雨によって鉛が溶け出し、地下水を汚染するという環境問題を引き起こしたため、2000年以降では鉛フリーの無鉛ハンダが主に使われています。

また通常のハンダの中には「フラックス」と呼ばれるヤニの成分が入っており、ハンダ付けの際、金属の表面に異物や酸化膜があるとうまく接合できないため、ハンダの成分であるフラックスが酸化膜を取り除きスムーズにハンダ付けを行うことができる仕組みになっています。

ハンダゴテ

ハンダ付けを行うのに必要なハンダゴテは、ハンダを熱で溶かすために加熱しながら使う道具です。ハンダゴテは、先端部のコテ先が高温になるため、作業中の管理や取扱いには十分気を付ける必要があります。

ハンダゴテの中には温度調節機能が付いているものがあり、200℃〜450℃ほどの範囲でハンダの温度を調節できるものが一般的です。鉛入りハンダの溶ける温度は180℃前後、銅などの金属が入ったハンダが溶ける温度は250℃前後といわれており、あまり高い温度で加熱するとハンダ付けに失敗しやすいため、温度の上げすぎには気をつけましょう。

コテ台

ハンダ付けの作業を中断する度に毎回電源を切っていては、その間にコテ先の温度が下がるので、作業を再開するのに時間がかかってしまいます。コテ台は、その時間を節約してくれる便利な道具。コテ台にはハンダゴテを納めるためのホルダーや、コテ先に付着した汚れを取るためのスポンジクリーナーが付いているものが一般的です。

ニッパー

ハンダにはいずれも長さがあるので、使用する際は邪魔にならない長さに切る必要があります。そのため、ハンダ付けの作業前には手元に工具としてハンダ切断用のニッパーを用意しておきましょう。

温度計

そのほかには、温度計があると便利です。きれいなハンダ付けをするためには温度管理が大切なので、ハンダゴテの温度を確認、調節するための専用温度計があると、よりハンダ付けが失敗しにくくなります。

重要なのは「ハンダゴテ」選び!

正確なハンダ付けをするために、ハンダゴテ選びは大切です。いろいろな種類のハンダゴテが売られていますが、熱源やコテ先の違いで用途を分けることができます。

熱源の違い

熱源には、電気式とガス式の二つがあります。一般的なのはセラミックヒーターのような電気ハンダゴテです。電気ハンダゴテは、値段も比較的安価です。ガスを使用するガス式のハンダゴテは、電気ハンダゴテと違い電源が必要ないため、コードレスとして使用できます。そのため、作業場を選びません。電源が確保できない場所でのハンダ付け作業にはガス式ハンダゴテがとても便利です。

グリップの違い

熱源だけではなく、グリップの違いもあります。握りやすいピストル型になっているものやグリップ部分が大きいものなどがあります。グリップが大きいものは、内部に自動で温度を調整してくれる機能が内蔵されていたり、手動で温度調整ができるボタンが付いていたりします。

コテ先の違い

コテ先にもたくさんの種類があります。コテ先は作業内容によって使い分けます。コテ先の代表的な形は、先端が尖った「鉛筆型」や「ナイフ型」、「マイナスドライバー型」、円柱を斜めに切った「C型」などがあります。

コテ先を選ぶ際は、溶かすハンダの量とくっつける基盤の面積によって調整します。例えば、小さな点をハンダ付けする場合は、ハンダへの接着面が小さい「鉛筆型」が便利です。比較的大きい溶接が必要であればハンダとの接着面が大きい「C型」が向いています。

ハンダゴテの種類やコテ先は、作業内容によって変えることで、質のいいハンダ付けができるようになります。

失敗しても大丈夫!あると便利な「ハンダ吸い取り機」

「ハンダ吸い取り機」は、一度失敗したハンダ付けをやり直すための道具です。ハンダは、基盤に付けられた状態でも温めれば溶けます。ハンダ吸い取り機を使えば、失敗したハンダを溶けた状態で素早く吸引して取り除くことができます。

ハンダ吸い取り機には、ばねの力を利用して吸引する手動式と、ボタンを押すだけで吸引してくれる電動式があります。電動式であればハンダを溶かすところから、吸い取るまでを一つの機械で対応できます。

また、ハンダ吸い取り機以外にも、「ハンダ吸い取り線」というハンダ付けをやり直したいときに使える機械があります。これは失敗したハンダをハンダ吸い取り線にくっつけて取り除く道具です。

自分に合った道具で良いハンダ付けを!

ハンダ付けを上手に行うには、コツコツとスキルアップしていくことは大切です。また、それと同じくらいしっかりとした作業環境を整えることも大切です。作業に応じた必要な道具を揃えることで、初心者でもハンダ付けの質を上げることができます。なかなか作業が上手くいかないなんて人は、もしかしたら道具が原因かもしれません。まずは作業にあった道具を使っているか、道具が故障していないかなど、見直してみてはいかがでしょうか。

制作:工場タイムズ編集部