ダイオードとは?

ダイオードとは、最も基本的な構造をした半導体素子のこと。そして主な働きは「電気の流れを一方通行にすること」であり、トランジスタやICなどと同様に能動部品の一種として使われています。

そもそもダイオードが発明されたのは、1876年に「セレン」と呼ばれる元素に整流作用という電気の流れを整える働きがあることが発見されたのがきっかけ、という経緯があり、言い換えればこのセレンの働きを活かすために発明されたのがダイオードということになります。

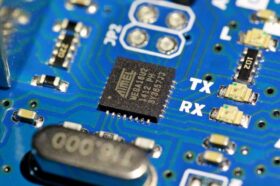

また現在、ダイオードは電圧を一定に保ち、過電圧から電子回路を守ることや、ラジオなどの無線信号から音声信号のみを取り出す目的のためにも利用されており、電子回路が内蔵された電化製品のほとんどにはこのダイオードが使用されていると考えていいでしょう。

一方、発明されたばかりの頃のダイオードは、主に黄鉄鉱(おうてっこう)や方鉛鉱(ほうえんこう)など天然の亜酸化銅が材料として使用されていました。しかし精練技術の進歩とともに、ゲルマニウムやシリコンなど、より感度の良い材料が使用されるようになったという経緯があります。その結果、現在では特に熱に強い「シリコン」がダイオードの主な材料として使われています。

ダイオードの仕組み

ダイオードの仕組みについて理解するためには、「PN接合」および「アノードとカソード」について知る必要があります。

PN接合

「PN接合」とは、P型半導体とN型半導体の2種類の半導体の接合部のことを指します。ダイオードはこの2種類の半導体を接合したものであることから、PN接合とはすなわちダイオードそのものの仕組みを意味し、ダイオード自体を「PN接合ダイオード」と呼ぶこともあります。

ちなみにこのP型半導体とN型半導体は、シリコンやゲルマニウムから生成しやすいという性質があります。すなわちダイオードの材料として使用されるようになったシリコンやゲルマニウムは、そもそもPN接合を生み出しやすいという特徴があった、ということが考慮されたといえます。

アノードとカソード

ダイオードの構造において、P型半導体の端子を「アノード」、N型半導体の端子を「カソード」と呼びます。この2つの端子の間では、アノードからカソードの方向への電流しか流れないという働きがあり、このことを「整流作用」と呼びます。この整流作用とは、すなわち交流を直流に変換する働きのことであり、このことがダイオードの働きの根幹を担っています。

ダイオードの特性

ダイオードの特性としては、「順方向特性」と「逆方向特性」の2つが挙げられます。続いてはこれら2種類の特性について解説します。

順方向特性

先ほど述べたとおり、ダイオードにはアノードとカソードの2種類の端子があり、そこで生じているPN接合がダイオードの基本的な構造となっています。この2種類の端子のうち、アノードを「+」、カソードを「-」として順方向に電流を流す(「順方向バイアス」をかける)と急激に電流が流れ、この時に生じる電圧を「順方向電圧」と呼びます。

このように順方向に向かって電流が流れる特性を「順方向特性」と呼び、このことがダイオードの基本的な働き方となっています。

逆方向特性

順方向に電流を流すことを順方向バイアスと呼ぶのに対し、逆方向に電流を流すことを「逆方向バイアス」と呼びます。ダイオードにおいてはこの逆方向バイアスをかけても、逆方向に電流が流れることはありません。このようなダイオードの特性を「逆方向特性」と呼び、順方向特性と逆方向特性の相互作用は、ダイオードの基本的な働き方に深く関係しています。

ダイオードの活用例

単にダイオードといっても、現在はさまざまな種類のものが開発されています。続いては、具体的な名称を挙げながらダイオードの活用例について解説していきます。

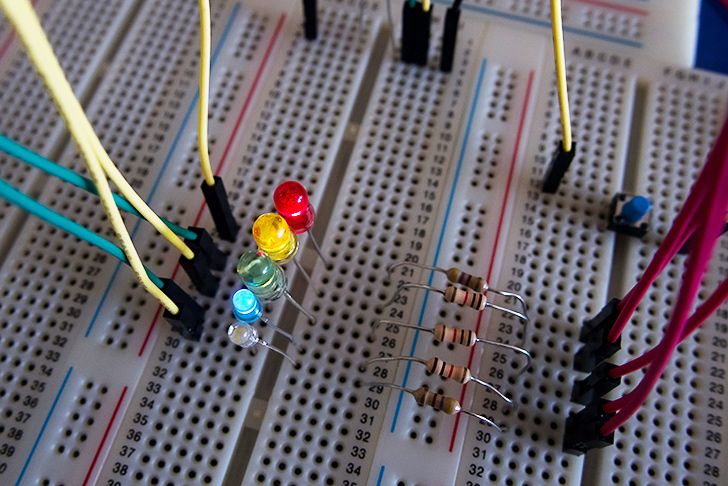

発光ダイオード(LED)

LEDとも呼ばれる発光ダイオードは、今や最も有名なダイオードといえるかも知れません。この発光ダイオードは、ダイオード内のアノードとカソードから発せられる+と-の電気がくっつく際に生じる光を利用する仕組みとなっており、現在では照明やパソコン、テレビなど幅広い製品で活用されています。

フォトダイオード

フォトダイオードとは、光を感知した際に電流の量を変化させることができるダイオードです。この種類のダイオードは、センサが搭載された電化製品や光通信などにおいて応用されており、特に高性能な機器には不可欠な存在となっています。

定電流ダイオード

先に述べた発光ダイオードはデリケートな部品でもあり、電流の量が変化するとすぐに故障してしまうというデメリットがあります。定電流ダイオードとは、流れる電流の量を常に一定に保つことができるダイオードであり、発光ダイオードの保護を目的として活用されています。

可変容量ダイオード

可変容量ダイオードとは、コンデンサ内の容量を変化させることができるダイオードです。この働きはラジオやテレビの電子同調回路やFM変調に活用されており、近年ではスマホなどに搭載された電圧制御発振器にもこの可変容量ダイオードが活用されています。

ダイオードブリッジ

ダイオードブリッジとは、最も一般的な整流用ダイオードを4つ組み合わせたタイプのダイオードです。基本的な構造は一般的な整流用ダイオードと同様となっており、最近では整流用ダイオードを6つ組み合わせたタイプのものも登場しています。

検波用ダイオード

ゲルマニウムを主な材料とする検波用ダイオードは、無線信号の中から音声信号のみを取り出すという働きがあります。そのため、検波用ダイオードは古くからラジオの部品として使用されてきたダイオードのひとつであり、その技術は時代の変化とともに、トランシーバーや携帯電話などにも幅広く活用されていきました。

ダイオードは優れた特徴を持つ便利な電子部品

ここではさまざまな電子機器にとって不可欠な存在であるダイオードの基本的な仕組みや特性、活用例などについて解説しました。

ダイオードは、その原型となった部品も含めると100年以上もの長い歴史があり、幅広い産業の技術革新を陰で支えてきた存在であるといえます。また先述の活用例からも分かるとおり、現在ではその基本的な仕組みを応用したさまざまな種類のダイオードが開発されており、特に発光ダイオードの世の中への普及の目覚ましさには、ダイオードの優れた特徴が如実に表れています。

以上のことから、ダイオードは20世紀以降の人類の生活を陰で支えてきた、非常に重要な電子部品といえるでしょう。

制作:工場タイムズ編集部